からだ

月経のしくみ

月経とは

女性は約1月に1回排卵します。排卵が起こると、子宮内膜は妊娠に向け、子宮内膜を厚くし、受精卵が着床しやすい状態を作ります。排卵された卵子が、精子と結合し、卵管を通って子宮内膜に着床すると、妊娠が成立しますが、妊娠が成立しなかった場合は、使われなかった子宮内膜がはがれ、子宮が収縮して、血液とともに外に排出されます。これを月経といいます。

月経周期の特徴

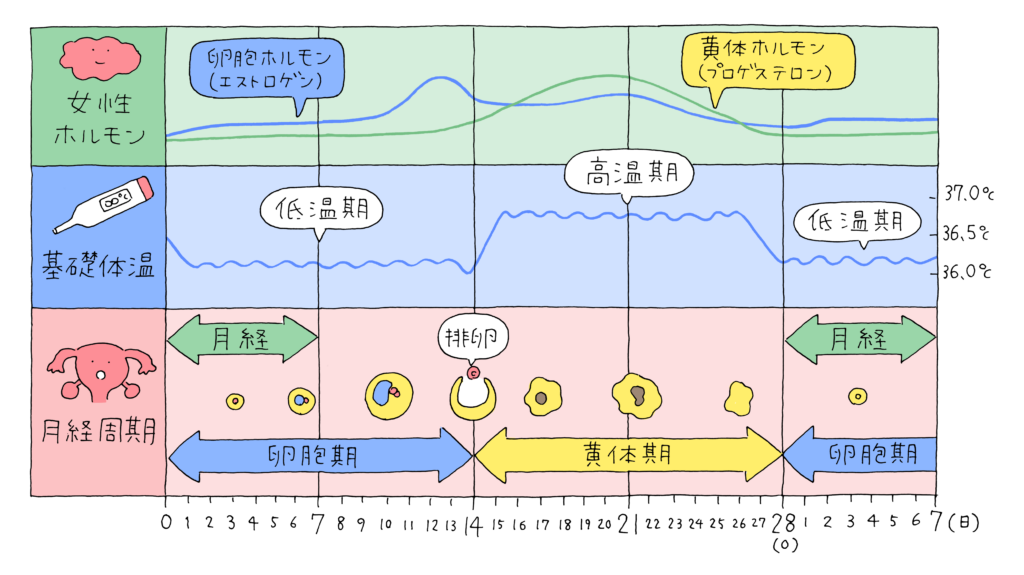

月経が始まった日から、次の月経が始まるまでの期間を、月経周期といいます。月経周期は、25日~28日程度とされていますが、人によって差があります。

月経周期は、女性ホルモンの分泌量に応じて、「卵胞期」「排卵期」「黄体期」「月経期」の4つに分けられます。

| 卵胞期 |

| 脳からの指令で卵巣の中で卵胞が育ち、卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が増加し、子宮内膜が厚くなっていく時期 |

| 排卵期 |

| 卵胞が十分に育つと、卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が最大になり、脳からの指令により、卵胞から卵子が放出されます(排卵)。放出された卵子は、卵管を通って子宮に向かいます。 |

| 黄体期 |

| 排卵を終えた卵胞は、黄色く変化して黄体と呼ばれる状態になり、黄体ホルモン(プロゲステロン)を分泌します。子宮内膜は、受精卵が着床しやすいように、さらに厚くなります。また、基礎体温が上昇します。この時期は、人によっては、気分の落ち込み、吐き気、頭痛、腰痛、眠気、肌荒れ、乳房の張り・痛みといった症状が現れたり、食欲が増したりします。 |

| 月経期 |

| 授精卵が着床しなかった場合(妊娠不成立)、厚くなった子宮内膜がはがれ落ち、血液とともに体外に排出されます。人によっては、子宮内膜が外に押し出される際の子宮が収縮する力によって、腹部が痛くなったり(月経痛)、気分の落ち込み、倦怠感が増したりします。 |

(参考サイト)