女性ホルモンには、卵巣から分泌されるエストロゲンとプロゲステロンの2つがあります。女性のからだは、この2つのホルモンにより守られ、コントロールされています。

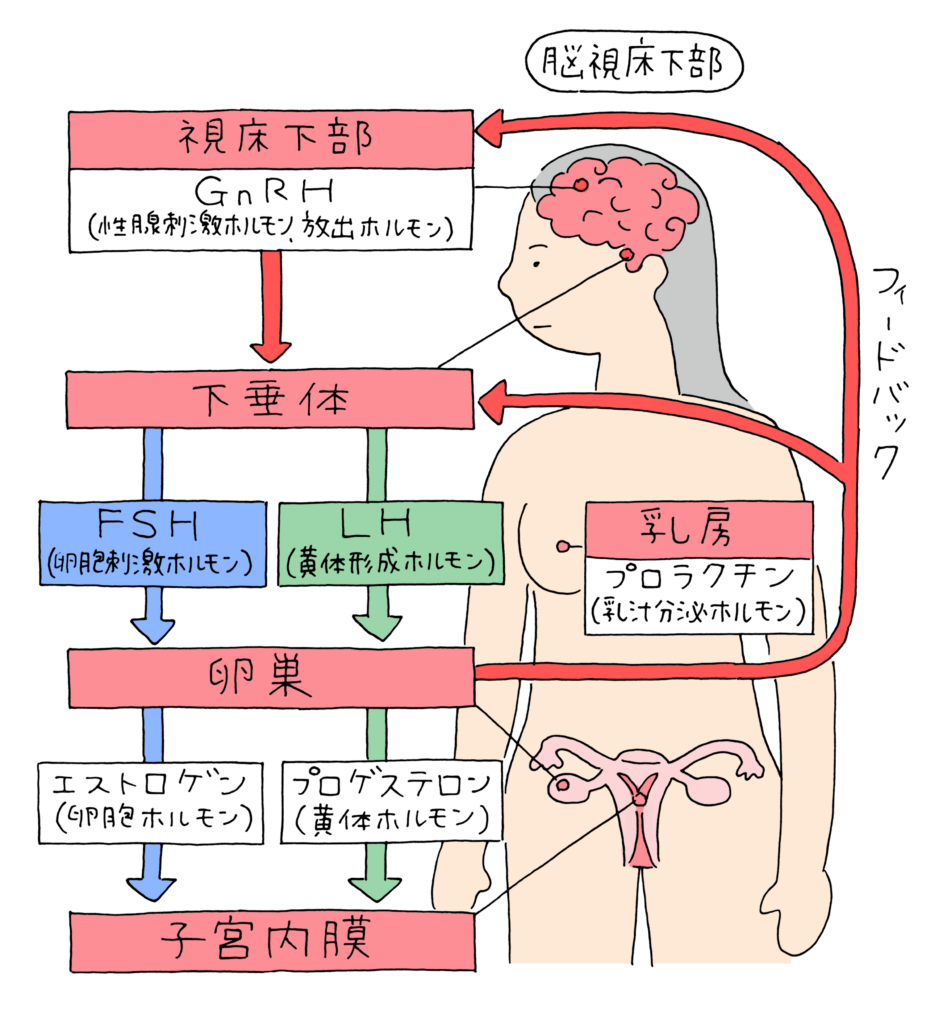

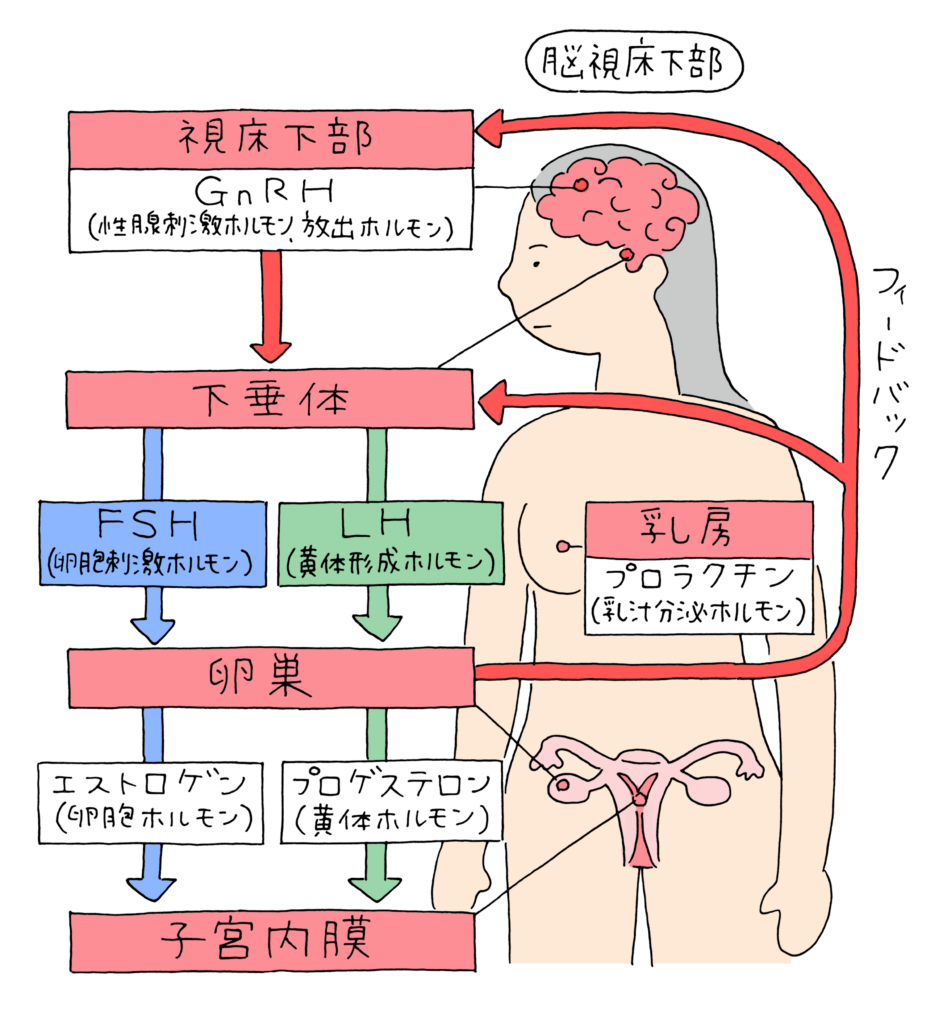

女性ホルモンの流れ

からだの仕組み(女性)

からだの仕組み(女性)

| 視床下部 |

| 女性ホルモンの調整の司令塔。性腺刺激ホルモン(ゴナドロピン)放出ホルモン(GnRH)を分泌し、下垂体を刺激して女性ホルモンの分泌を促します。 |

| 血液中の女性ホルモンの濃度が上昇した場合 |

| 視床下部は、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)の分泌量を減らします。このことにより、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌量が減り、卵巣からの女性ホルモン分泌量が減ります。 |

| 血液中の女性ホルモンの濃度が低下した場合 |

| 視床下部は、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)の分泌量を増やします。このことにより、視床下部からの卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体ホルモン(LH)の分泌量が増え、卵巣からの女性ホルモンの分泌を促します。 |

| 下垂体 |

| 視床下部から分泌された性腺刺激ホルモン(GnRH)の刺激を受け、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)を分泌します。下垂体から分泌された卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)は血液にのって全身に巡ります。 |

| 卵巣 |

| 下垂体から分泌された卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)の刺激を受け、女性ホルモン(エストロゲン、テストステロン)が分泌します。 |

| 子宮内膜 |

| 子宮の内側をおおっている粘膜で、受精卵が着床し発育していく場所。卵巣から分泌される女性ホルモンの作用を受け、受精卵の着床に備えて増殖して厚くなります。妊娠が成立(受精卵が着床)すると子宮内膜は胎盤の一部となりますが、妊娠が成立しなかった場合は、月経血とともに子宮外に排出されます。 |

女性ホルモンの主な特徴

| エストロゲンが多い場合 |

・子宮内膜が厚くなりすぎて月経が重くなる

・脂肪を蓄えやすくなり肥満につながる

・片頭痛、無排卵、不安感、疲労感などの症状が見られることがある

・分泌量が多い時期が長くなると、乳腺症、乳がん、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮体がん、子宮頸がんなどのリスクが高まることがある |

| エストロゲンが少ない場合 |

・月経不順や無月経の症状があらわれやすくなる

・肌荒れ、むくみ、不眠、情緒不安定の症状があらわれやすくなる

・骨量や骨密度が低下したり、高血圧や動脈硬化といった症状が現れる可能性が高くなる |

| プロゲステロンが多い場合 |

| 情緒不安定、倦怠感、眠気、肩こり、腰痛、肌荒れなどが起こりやすくなる |

| プロゲステロンが少ない場合 |

| 黄体機能不全(月経不順、不正出血、不妊症、繰り返す流産など)になる可能性が高くなる |

女性のライフステージとホルモン

女性ホルモンの分泌量は、年齢によって変化します。

| 思春期(10~18歳) |

| 初潮を迎え、性成熟期に向けてエストロゲンの分泌が増える時期。月経が始まった頃は、月経不順になりやすいが、数年で次第に安定してくる。 |

| 思春期(10~18歳) |

| 初潮を迎え、性成熟期に向けてエストロゲンの分泌が増える時期。月経が始まった頃は、月経不順になりやすいが、数年で次第に安定してくる。 |

| 成績熟期(19~45歳) |

| エストロゲンの分泌が盛んな時期。生活のリズムの変化や日常生活におけるストレスの影響で、ホルモン分泌が乱れやすくなったり、月経不順、月経前症候群(PMS)、月経困難症などの月経トラブル、子宮や卵巣の病気があらわれやすい時期。 |

| 更年期(46歳~55歳) |

| エストロゲンの分泌が乏しくなる時期。エストロゲンの減少により、悪玉コレストロールの増加による脂質異常症や、動脈硬化となる可能性が高くなります。また、骨粗しょう症による背骨の圧迫骨折や、大腿骨・股関節などの骨折のリスクも高まります。 |

(参考サイト)